过个年,别的没得,得了感冒,起病并不急,只不过出门在外两天时间,身单衣薄,寒气袭人,回来后就朝着“感冒”迁延难愈病症发展起来,以为以我这保养得当的“香菇”体质,这回只不过有点头昏脑热,鼻塞、流涕、咳嗽这三关会轻松躲过去,可气的是,它们依然像预谋好的贼一样接踵而至——刚刚狠狠地擤通了一下,并没有擤出点什么,马上就又被什么“不明物”堵上了,使我不得不连连作势狠擤,鼻头都险被扯下。喝醉酒的人偷偷避开人群用手刺喉,总能呕出点酒糟酒水,可这鼻塞里外一齐用力,反而越擤越堵,擤得多了,气更难喘了,就任它胡作非为吧,这不还有嘴吗!

过个年,别的没得,得了感冒,起病并不急,只不过出门在外两天时间,身单衣薄,寒气袭人,回来后就朝着“感冒”迁延难愈病症发展起来,以为以我这保养得当的“香菇”体质,这回只不过有点头昏脑热,鼻塞、流涕、咳嗽这三关会轻松躲过去,可气的是,它们依然像预谋好的贼一样接踵而至——刚刚狠狠地擤通了一下,并没有擤出点什么,马上就又被什么“不明物”堵上了,使我不得不连连作势狠擤,鼻头都险被扯下。喝醉酒的人偷偷避开人群用手刺喉,总能呕出点酒糟酒水,可这鼻塞里外一齐用力,反而越擤越堵,擤得多了,气更难喘了,就任它胡作非为吧,这不还有嘴吗!

到了夜里,鼻塞稍缓,偶能呼吸,白天里已“不省人事”的鼻子却像省钱人家偷水小开的水龙头,两股白色的清流源源不断地流出,备好一沓纸巾截流不止,终于改为鼻塞了,咳嗽又渐起,起初小咳时还能闭眼囫睡一会,渐转为声声大咳,如乘风破浪一般,从肺里穿出抵喉,蕴成瞬间弹射之势,咳与不咳就由不得你了,你只需张开嘴,压低舌头,让一股股浊热之气顺势破喉而出即可,咳完后似还能听见喉响肺鸣和心跳声,脑门上也起了一层细密的汗珠,一整晚你就在时睡时咳、时昏时沉中度过了。

每次感冒就是这么个病程,预设好了一样,使人不能侥幸。这还年轻呢,如果年老了,一次普通的感冒岂不毁了健康,丢了性命?我记得小时候感冒,是只热不冷、只塞不咳、只咳不流的,并不需要全盘感受一次,而且并不当它是病,照样泥地里玩耍,河塘里捉蛙,课堂上画花,也引不起父母和老师极大的关注,得上了为了避免打针吃药、上课出糗,还要在他们面前极力瘪住不咳,或蒙紧被窝有声没声地小咳,童年里并不都是光鲜的回忆,可那样不被关注的童年好啊,并不希望把焦点引到自己身上来。

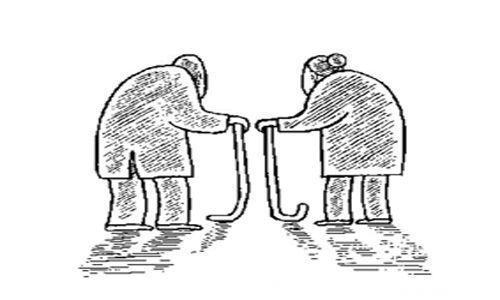

倒是成年了把这感冒当病了,希望关心你的会摸摸你的额头,弄完姜茶红糖水喝喝,更急切的会为你买药回家,数好粒数扶背服下。说到这里,还是矫情得很,纯属无病呻吟。这算啥病啊,老夫少妻的,吵个架都难得伤筋动骨。用得着鞍前马后、舟车劳顿、好汤好饭、好话好语侍候的,那是我们的爹妈,我们都要做孝顺子孙的,时不我待啊!以后的日子,尽在孝中了!