虽然我们现在正处在勃朗特诞辰二百周年的纪念热潮中。但我们或许也可以把注意力从知名的三姐妹身上移开,去关注一下一直被忽视的弟弟——布兰韦尔。

我们能记住布兰韦尔,是因为人们把他视作勃朗特家族的失败者。尽管他是一个富有激情的诗人、作家和艺术家,但是他却不能专注于创作,不断地栽在陋习上。最后,在和已婚少妇莉迪亚·基斯伯尼(Lydia Gisborne)的风流韵事曝光后,他的世界分崩离析了。由于长期滥用药品,他于31岁英年早逝。

布兰韦尔留下的故事大多都十分感性,比如据说他曾放火烧自己的床,还有传闻说他死的时候是站着的。他古怪不定、超乎控制的行为都使他成为了家族的耻辱。

但是今年,勃朗特公馆试图淡化布兰韦尔有辱家风的这一面,承认他不足的同时,也以赞誉性标签#支持布兰韦尔#来肯定勃朗特家这位兄弟的贡献。诗人西蒙·阿米特吉(Simon Armitage)是本次博物馆二百周年展的创意搭档,他根据布兰韦尔的所有物来作诗,邀请我们一起思索布兰韦尔当时的思索方式,以及我们和他之间的关系。这次展览的核心是一封写给浪漫派诗人威廉·沃尔德斯沃斯的信。当时19岁的布兰韦尔在信中放入了自己的诗作,表达了自己想要“在天空中建造别墅”的希望与梦想。

沃尔德斯沃斯并无回复。在本次展览中,阿米特吉用自己的诗作回应了这件事:

威廉,这真的没什么

年轻伪装者的帽子朝着威斯特摩兰稍稍翘起,

想象那名伟大的吟游诗人,

早餐吃到一半,手里握着信,

双目注视着远方,下颌微微放松,

在盖着瓶塞的瓷罐子和吐司间,压着一把沾满了多萝西李子酱的小刀,

犹如血色伤疤的红色火漆碎屑落在纯白如云朵的台布之上。

(思索:如果保罗·博格巴价值八千九百多万英镑,那我又是什么价?)

除了那些闪烁着的迷人山雀,在飞过哈沃斯教堂时坠落,

就像雨落过斯科皮尔峰,

无人回复:

穿着囚犯靴子的公馆巡视员已换了九次班。

外面的荒野一片死寂。

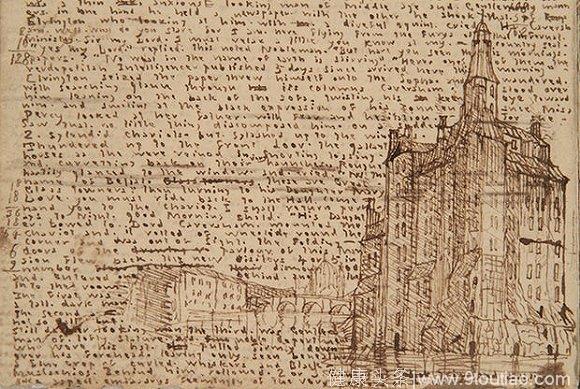

人生不断地给布兰韦尔打击,但是在一系列不幸的事情中总有幸福和价值存在。我们不能忘了布兰韦尔和他的姐妹们都生活在同样的书香门第之中。他们在年幼时就一起共同创作像《权力的游戏》这样复杂的长篇奇幻了。孩子们将故事设置在玻璃城和安哥拉,他们在迷你书上写下剧情,还一起演出来。布兰韦尔当时可是中心人物,他负责安排长篇的事件,或者撰写长篇演讲、战争史诗。正如阿米特吉说言:“他引领着整场演出。他有着蓬勃的想象力,而且他们似乎相互激励着彼此。”

布兰韦尔辽阔无边际的想象力令人印象深刻。他有能力以各种文体重写多种历史,将自己沉浸在幻想中的世纪,展现出对周围世界的深刻理解。然而,尽管他有这种能力,他的写作还是时常离题并不受规训,以至于退化成为一种散落的意识流。但是,即便他毫无才华,我们还是能看到布兰韦尔对于姐妹们的工影响,他启发了姐妹们利用她们的想象力和观点。布兰韦尔的贡献就是使得他的姐妹们更有感受力,成为后来为我们所熟知的先锋作家。

正如家族里的每一个姊妹都在创作留作发表的作品,布兰韦尔也依旧很有影响。尽管他日后“陨落”了,但是布兰韦尔实则是勃朗特家族中第一位发表作品的人,他的诗作在1840年间出现在地方和全国的报纸上。他姐妹的小说也总在他的影响之下:比如布兰韦尔创作的安哥拉人物,威廉和爱德华·博斯,就在夏洛特·勃朗特的《教授(The Professor)》中被重塑为克里姆沃斯兄弟。

布兰韦尔本人甚至为姐妹们最感性的男性人物提供了创作的基础,艾米丽创作的《呼啸山庄》中的辛德力·恩肖以及安妮《荒野庄园的房客》中的阿瑟·亨廷顿都有着他身上的坏毛病。阿米特吉甚至称他能在《简爱》中疯女人玻莎·梅森身上看到布兰韦尔的影子,两人都带有“不能驯服的野性,令人尴尬且别扭”。

尽管布兰韦尔并非总是起到积极影响,但是他仍旧是姐妹们创作的缪斯,我们也应该记住他是勃兰特写作机器中的重要零件——尽管他的作品总是“次要的”。这位失意但有天赋的年轻幻想家最终没能在世上有所成就,很容易让我们联想起自己的困顿与失败。来公馆参加展览的游人在留言薄上的话语也印证了这一点,上面充满了人们的评论,提及了布兰韦尔让他们想到了生命中的某个人,某位家人,甚至是他们自己。

除了以往所熟知的一面,布兰韦尔还有很多值得我们去了解的地方。我们现在应该停止将他看做一个哥特式的反英雄人物了,他只是一个颇有天赋,但也缺点多多的人罢了。

(“勃朗特200诞辰:天空中的别墅“,由西蒙·阿米特吉策划,现于勃朗特公馆博物馆展出至2018年1月1日。)

翻译:李睿一

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。