记者/李青彤 范永敬

编辑/李显峰 宋建华

△靠呼吸机维持生命的庞贝氏症患者

欣雨还是走了。

感冒发烧送到医院后,得知基础病为庞贝氏症,医院直接将欣雨拒之门外。

没有医生指导,没有药物治疗,孩子的呼吸没有了,欣雨妈妈就掐她的虎口、人中,直到她缓过气来。在生与死的边缘挣扎了三天三夜,欣雨合上了眼。

走的那天,她正好满9个月。

欣雨不是唯一一个。从2014年至今,确诊并接受治疗的庞贝婴儿型患者去世27人;成人型患者7人,其中持续用药患者为零。

“我已经倾尽全力。”欣雨妈妈借遍了亲戚的钱、水滴筹款、跑民政部、贷款,所有筹来的钱,只能让欣雨用上一次药,一次两支,一共11290元,全家一年收入的一半。

目前治疗庞贝氏症的唯一药物美而赞,全球统一定价5645元/50mg,用量20mg/kg,需要终身用药,成人每年花费两三百万元,国内对庞贝氏症报销政策空白。

“只要用了药,庞贝氏患者和你一样,都是正常人。”中国庞贝病友会负责人郭朋贺说。

病痛

起床洗漱,到公园跑步锻炼,和狗狗一起在草地上打滚、玩飞盘游戏……画面中的少年笑得肆意张扬。而在电脑屏幕荧光下的天聪,眼神黯淡,两颊凹陷,脊柱因为没有肌肉支撑而向肺部塌陷,胸膛则被肋骨顶着凸了出来。

天聪在电脑前,手指一下下点击鼠标,操纵着角色上班、做饭、遛狗。

这是《模拟人生》游戏里面的情节,玩家模拟市民生活起居、外出聚会、上班交友,旧版的《模拟人生》没有太多特别的故事情节,天聪乐此不疲,那是他想做而不能做到的事情。

从2012年确诊庞贝氏症至今,天聪已经有5年没有迈出过家门了。他极限的距离,是从客厅走到家门口,十几步的距离,他需要用手撑着腿,一步步踱过去。10厘米高的门坎儿,拦住了他通往外面的世界。

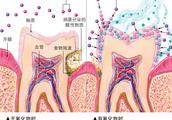

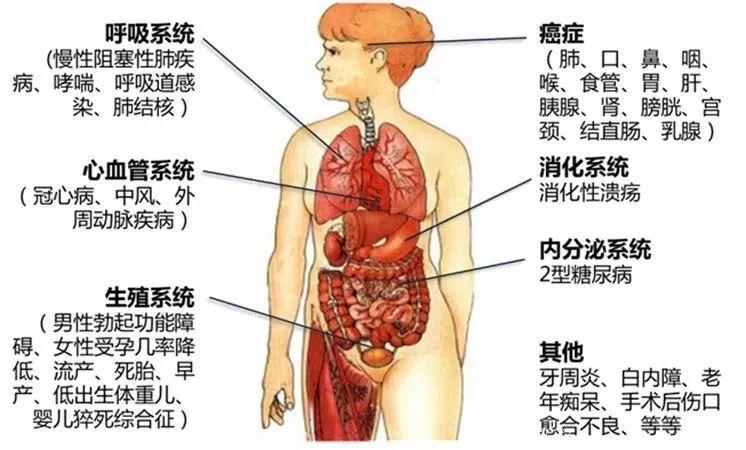

跟普遍的成人型患者一样,天聪的表现是严重肌营养不良和呼吸困难。体内分解肝糖的酶活性低(正常人的1%-10%,部分患者酶活性为0),无法给肌肉供给营养,庞贝氏症患者无法跑步、跳跃、深蹲,甚至痰,都没有力气咳出来。呼吸机与吸痰器,是他们房间中必备的两件套。

天聪越来越依赖呼吸机,一躺下,他就必须要带着呼吸机,如果摘掉,他会因为无法适应自主呼吸而头痛。除了睡觉会躺下以外,天聪其余时间都蹲着。“他第一次蹲在椅子上吃饭的时候,我骂他没教养,让他坐着吃。他跟我说,坐着的时候,肋骨会戳到大腿,他没办法呼吸。”天聪爸爸说。

“蹲着也累啊,可我更想活着。”

钢琴十级、跳舞、练书法、各种各样的奖、考上大学、读研,筱筱的人生有流星一样的璀璨,也像流星一样骤然滑落。

和各种奖状证书堆在一起的,是一堆病历,沈阳、北京各地医院的都有,飞舞的字迹写着各种各样的病名,都是误诊。“曾经有医生诊断我是DMD(假肥大性肌营养不良),后来我才知道,这个病传男不传女,我压根不会患上。”

被判断最多的,还是肌营养不良。但检查出来的数据,都不符合这个结论。医生劝筱筱,不要继续再查了,没有药治这种病,当你知道是什么病的时候更痛苦。

可筱筱不想糊里糊涂地活,在她的计划里,毕业后,她会成为一名意大利语口译员,赚很多很多的钱给奶奶治疗尿毒症,会跟大学就在一起的男朋友结婚生子,白头偕老。

六年,辗转各大医院,刚刚硕士毕业的筱筱最终在北京大学第一医院确诊为庞贝氏症。她的梦随着求医之路走到了终点。

△ 脊柱弯曲的庞贝氏患者天聪

用药

下葬那天,欣雨妈妈给孩子换上了新衣服,打扮得漂漂亮亮。

发病的时候,欣雨还不满三个月。本想着只是咳嗽,开点药就没事了。药没拿到,等来的是非梗阻性肥厚性心肌病的噩耗。

该花的钱都花了,按照心肌病治了三个月,病情没有好转,家里的积蓄已花光。欣雨家迎来了第二次噩耗:误诊。医生抽取基因检测后,将血样送到北京检测糖苷酶活性,八天后,欣雨被确诊为庞贝氏症。

“家里的亲戚被我们借遍了。”孩子的病情危急,欣雨爸爸贷了款。网上水滴筹款只持续了十天,也把两万元善款提现了。

欣雨五公斤,按照20mg/kg,一瓶药50mg,需要注射两瓶,一共11290元。加上住院,注射费,两万多块甚至没办法实现捐款者说的“给孩子补补营养”。

没有办法继续维持,欣雨妈妈将孩子带回了家。

欣雨胸膛上许多陈旧的伤口,她自己抓的。庞贝氏症发病后,欣雨心脏肝脏都出现了问题,难受的时候,哭闹缓解不了痛苦,欣雨就用手一直抓自己的心脏的位置,伤口鲜红。

后来难受的时候,手还可以抓,脚却已经失去知觉了。“她的脚怎么放,只要你不动,她可以一天保持一个姿势。欣雨开始翻不了身,她没有那个力气。”用手挠自己,身上也不会留下红印了。“她挠的力道也就是摸一下而已,她很容易累。”

累,却睡不了。欣雨一宿哭闹。白天偶尔睡一会,不会超过半个小时。

“我知道这个病不是没药可治,只是我们负担不起,眼睁睁看着她一点点瘦下去。”欣雨妈妈说。

整个病友会里,持续用药的只有四人,其中婴儿型三人,儿童型一人,均不足量用药。康俊就是其中之一,出生两个月确诊为庞贝氏症,伴随肺部感染。插管六个月,康俊在药物帮助下脱离了呼吸机,也能自己扶着东西蹒跚学步。

能坐能站,康俊妈妈陪着孩子玩耍的同时,眼底有着他看不懂的愁。

康俊现在19斤,足量用药一次需要8瓶,一个月两次共16瓶。依照家里的条件,康俊一次只能用3-4瓶,每月7瓶,连足量用药的一半都不到,每个月就将近4万元。

康俊发病到现在已经花了一百多万,为了治病,妈妈把家里的房子处理掉了。“按照现在的积蓄,还能持续一年,但是孩子体重再增加,我们也只能维持现在的剂量。”

△正在发烧的欣雨。夭折时,她刚满9个月大

自杀

“你就是一个傻瓜。”

从老婆嘴里听到这句话,阿志心里清楚,这不是夫妻间亲昵的玩笑。

阿志是众多庞贝患者中为数不多的可以继续工作的病友,在做着农村淘宝的生意。

每天上午打包、发货,中午帮人代购产品,下午大概三四点来了货就收一下,差不多五点钟的时候出门送货,送完货回家,这是阿志每天的日常。

唯一不同的,他现在已经拿不动快递了。

弯腰捡起快递时,阿志先把快递放到齐膝高的椅子上,在用双手撑着膝盖慢慢地把腰直起来,再伸手去拿起快递。平常人两秒钟能完成的动作,阿志花的时间是他们的六倍。”以前小件还是能拿得动的,现在全部都拿不动了。”

每天勤恳干活,站点送货回家三点一线,阿志却是妻子口中的“傻瓜”。

“虽然我患了病,可现在还能服务村里将近两千户人家,有时候我宁愿不赚钱,取快递送给他们,有时候客人会晚上半夜让我去拿快递,我都很开心。我觉得自己能对别人有价值就可以了。”

阿志想活着,想体现自己的价值,但二哥阿辉的自杀,给阿志莫大的打击。

阿志的二哥跟他一样,也是庞贝氏症患者,在去世之前,都不知道自己得了什么病。

他是带着恨自杀的。二十一岁,在工地上打工的阿辉感觉自己越来越使不上劲。到医院检查后发现转氨酶偏高,医生给他开了治肝病的药。一吃就是七年,中间还掺杂着各种偏方。然而阿辉渐渐开始腰疼,整个人也越来越没力气。

阿辉不信命,去上海检查,结果出来是风湿病。“他蹲下起不来,又腰疼,看中医的话他们就觉得是腰有问题,那段时间我哥就一直吃中药。”

吃了两年治疗腰病的中药,阿辉已不相信药能治病了,他大量服食止疼片,在短暂的药效中,幻想着自己是一个正常人。

当止疼片也不再起作用后,阿辉留下了遗书,打开了煤气。

“到死他都觉得自己拖累了家人。”阿志摇头,“如果他能早点查出是什么病,也不至于吃了七八年的药,完全不对症。”

二哥的死,是阿志心里的结。即使自己查出了是庞贝氏症,也没有什么对策。“药那么贵,我怎么用得起?”阿志的身体状况按照着二哥的轨迹一直在发展,让他放心不下的是女儿。

“从她2岁起,我就再也没有抱过她。”有一次,阿志跟孩子玩得正高兴,想把她抱起来,却发现自己怎么也做不到。

阿志还会吓到女儿。“有一次女儿跟我玩,她一推就把我给推倒了,那个时候她才五岁。”直到现在,女儿看见他,会远远躲着,生怕自己一碰,就把面前这个一米七的男人撞倒。

“如果真的到那天,我觉得我也会随了我哥吧。”看着门口堆着的包裹,阿志收拾着箩筐。

△ 一名庞贝氏症患者

自救

郭朋贺最后还是向公司递交了辞呈,她要带病友们“自救”。

寻找专家做仿制药,给政府部门写诉求信,联系康复治疗机构,制作庞贝氏症宣传册,她一步步计划着怎么让大家知道这个群体。

“做仿制药的队伍已经找到了,只要我们能把启动资金凑齐,就可以自己做庞贝氏症的药物。”郭鹏贺说,“制药商答应承担后续的投入,投产后,预计药价能降低到原来的10%,大概20万一年。”

此外,诉求信的征集也到了收尾阶段。能够用药,用得起药,是病友们的唯一愿望。“希望国家能够将该药物纳入医保目录,让我们每个人都能够用得起药,有药可用,无负担治疗;希望国家早日罕见病立法,惠及更多的罕见病患者。”病友佩佩在信中写道。

带着病友往前冲,郭朋贺也有自己的顾虑。制作仿制药的启动资金需要400万,估计能够支持到做动物实验环节,接下来的临床试验,将会是一笔更大的资金。

“病友们对药太渴望了。”在计划提出后,不少病友提出要卖房卖车参与这个项目。“他们的渴望,就像今天投进去钱,明天就可以用药一样。可做仿制药也是有风险的,没有谁敢打包票一定成功。”在2014年提出之后,郭朋贺迟迟没有推进这个项目,她不敢拿病友们的钱去赌,那是他们的身家性命。

这近乎是一场赌博,对病友是,对制药商也是。

“我们现在就陷入了一场恶性循环中。”北大医学遗传学系副主任黄昱说。“即使药价降到20万一年,也不是一般家庭能够出的起的。现在愿意投资的人,他们在赌。如果国家医保层面能够保障庞贝氏症的用药报销,事情就容易很多。”

病友、制药团队、投资商、医学专家、政府,牵涉到庞贝氏症用药的各方就像一颗颗珠子,等待着一根串起来的线。

在联系好四川的制药团队以后,黄昱还是没能把仿制药的项目推进下去。“我们跟投资方去谈,他们最大的担心是成本收不回来。在罕见病的生产领域中国并不缺乏人才,缺乏的是一个支付体系,无论是医保还是慈善,目前保证最终支付的体系还有许多空白,前期的投资自然进不来。"

△罕见病患者群面临缺药困境

立法

“我们非常认真和谨慎地考虑,在临床三期的过程中把中国的病患也加入到这个治疗过程。”AmicusTherapeutics负责人约翰·克劳利9月19日在会见中国研发生产合作伙伴药明生物CEO陈智胜博士时提出。

这番话,在庞贝氏症病友群里激起波澜。“同时,我们会跟中国的医保方面去谈判,不会用西方的价格来,是希望比较公平的价格,能够让中国的病人用得到。”

10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,支持罕见病治疗药品医疗器械研发。消息传来,让郭朋贺有种不真实的感觉。

“曾经拜马林公司也在开发庞贝氏症的药物,到了临期二床效果也说非常好,但是三期的时候就不了了之了。”

郭朋贺不确定,但面对病友,她要表现出非常积极乐观的样子。

“思而赞纳入医保,我们谈了整整十年。”上海罕见病防治基金会理事长李定国说。

思而赞是治疗同为溶酶体贮积病的戈谢氏病在国内的唯一药物,与美而赞相同,成人一年花费需要200-300万元。

“这是一个漫长的过程。”从2007年当全国人大代表的时候,李定国就已经开始呼吁建立罕见病医疗保障体系,为罕见病立法。

建立基金会,以上海为试点逐步推进罕见病药物纳入医保,李定国最终想的还是立法。“我们一直倡导政府主导,多方参与的罕见病支付模式。不要把所有的负担都压在政府身上,才有可能让立法来的更早一些。”

完成了思而赞的谈判,下一个李定国要啃的就是美而赞这块硬骨头,但他有时候也会有心无力。“虽然说我们能够凭借基金会的平台,在政府跟制药方之间斡旋,但终究只是一个一个药来谈。目前发现的罕见病有7000多种,一时之间我们也不能解决所有问题。”

立法,建立罕见病支付体系,是所有人心中的愿望。

(应受访者要求,文中欣雨、筱筱、康俊、阿辉为化名)